稲垣 麻由美

エッセイスト・ブランディングプロデューサー

日中戦争から太平洋戦争へと向かう頃、戦地の夫へ手紙を送り続けた妻がいました。まだ新婚だった二人にとって別れはつらく、妻のお腹には第一子が宿っていました。今ではすっかりセピア色になった便せんに綴られた「恋しくて、恋しくて」という文字……。夫は妻からの手紙が届く度に日付と番号を打ち、封筒もきれいに開いて紐で綴じました。その現存する手紙の数、115通。明日の命をもしれぬ戦時下においても、愛する人を思う切ない気持ちが溢れています。

私がこの手紙と最初に出逢ったのは7年前、平成19年のことです。通い始めた料理教室の先生、鎌倉在住の渡辺喜久代さん(昭和13年生れ)から、ある冬の寒い日、「実はね、あなたに見せたいものがあるの」と、手渡されたのが手紙の束でした。驚きました。手紙は喜久代さんのお母様、しづゑさんが80年近くも前、戦時下の昭和12年(1937年)12月から翌13年12月にかけて綴ったものでした。

「母はほぼ毎日、父に手紙を書いていたみたいなの。これは父にとって戦地を生き抜く上で何よりも大切なものだったみたい」

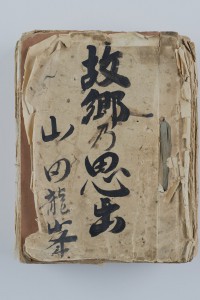

手紙に触れると、紙片がポロボロとこぼれ落ちます。表紙には『故郷乃思出 山田龍峯』と書かれた達筆な筆文字。開くと、「愛するパパ様へ」「淋しくあなたを待つ妻より」との言葉が目に飛び込んできて、ドキッとしました。

愛しい私の貴方へ 115通の想い

昭和21年、喜久代さんのお父様はフィリピンから復員。まるで髑髏(どくろ)のように痩せ細って福井のご家族のもとに帰ってきたとき、背負っていたリュックの中にあったのが、氷砂糖、干しぶどう、そして喜久代さんが「これは何だろう」と見つめた手紙の束だったそうです。当時8歳だった喜久代さんは、そのときの光景が今も忘れられません。

喜久代さんが次に手紙の束を手にしたのは中学生のときでした。押し入れの天袋に風呂敷に包んで隠してあったのを、偶然みつけたのだそうです。中を見て一番驚いたのは、普段無口なお母様が綴った熱い言葉の数々でした。

『御なつかしい貴方様。

神様、佛様はじめ、ご両親及び私は常に貴方をお守りして居ります。

しづゑも大きなお腹を抱えて毎日修養を続けて居りますからご安神くださいませね。

ただこの頃、何につけてもすぐに泣いてしまいます。

本当にお父ちゃん無しでは生きていかれない私ですの。

くれぐれも生きて、生きていてください……』

『愛しい私の貴方へ

淋しくて淋しくて。

貴方の服に袖を通してみました……』

そして私の目に留まったのは「安心」ではなく「安神」と書かれた文字でした。なんと時代を映し出した言葉だろうと、深く考えさせられました。

喜久代さんのお父様、山田藤栄氏は21歳のときに歩兵2等兵として徴兵されました。29歳で陸軍士官学校に入学。農家の6男坊から異例の出世をし、支那事変勤務を経て、昭和19年6月に第100師団陸軍大尉・独立歩兵第353大隊長として南方戦線への命を受けます。おそらくそのとき、藤栄氏はこの115通の恋文の束を戦地への道行としたのです。そして、フィリピン・ミンダナオ島で少佐として終戦を迎え、ダリヤオン捕虜収容所に1年間抑留された後、日本に戻ってきました。

「なにがあっても生き抜け」

太平洋戦争時、最大の戦没者を出したフィリピンでの惨状は、数字で追うとよくわかるのですが、戦没者数は51万8千人にものぼります(これは、現在の松山市の人口とほぼ同じです)。しかもその戦没者の9割が餓死・病死によるものでした。また、藤栄氏が率いた独立歩兵第353部隊では、部隊兵員1152名のうち戦没者987名、生存者165名、捕虜となったのは25名との記録が残っています。戦地での活躍から、次第に「ミンタルの虎」と呼ばれるようにまでなった藤栄氏ですが、終戦を迎える頃の心中は如何ばかりのものであったかと想像します。そして、その激戦の中を最後まで共にしたのが、この恋文だったのです。

女の子(しづゑさん)が生まれた時の手紙です。喜びの中に戦地の夫を気遣う様子が伝わってきます。

『貴方はパパ様に、私はママになった訳ですね。

お父ちゃんの代わりにまだ名前のない子供がそばで寝て居ります。

イビキをかいてよく寝ています。

此の頃、又北支の方も処処に戦いがある様ですね。

どうぞ、御達者で任務を果たされますようにと、

そればかりお祈りして居ります』

喜久代さんから「次の世代に、戦争とは何かを伝えるのに、この手紙は役に立つかしら」と訊かれたことがきっかけとなり、私はこの手紙を書籍化しようと思いました。でも当初、資料はこの手紙と山田部隊の生還者が遺された部隊史『ミンダナオ島戦記』(昭和49年刊行)のみでした。

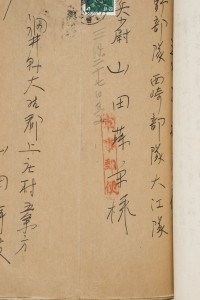

私は手紙を1通1通読むことからスタートしました。でも、読み進める度にわからないこと、疑問が次々と湧いてきて思うように進みませんでした。戦地への手紙の宛先は住所ではなく、「南部部隊 西崎部隊本部 歩兵少尉 山田藤栄様」というように部隊名でした。まずはそんなことに単純に驚くといったことから始まり、「軍事郵便はどういうシステムだった?」「検閲は?」「満州の広さは?」「北支、南支って?」と、基礎的な勉強の連続でした。

そんな作業の中で軍歴証明書の存在を知り、そこに記された詳細な足跡から、私の中で「喜久代さんのお父様」だった人物が、次第に「山田藤栄少佐」となって立ちあらわれ、動き出すようになっていきました。また、山田部隊の部隊史(手記集)を読み、「地獄の万華鏡」といわれた南方戦線の現実を知りました。そこにあったのは激烈な戦闘の記録ではなく、飢餓と悪疫に苦しむ修羅場でした。

「気が狂ったらしい。私が一寸目を離しているうちに、傷口の肉を食い始めた。自分の腕を食って顔中、血だらけになっている。彼は炊事の責任を負っていただけに人一倍、苦労したのだろう……」

こんな記述が続くのです。それと同時に、藤栄氏がどれほど信頼できるリーダーであったのかも、部下の方達によって詳細に記されていました。昭和20年9月15日に敗戦を知ったとき、「我々も自決すべきでは」と詰め寄った部下たちを藤栄氏は叱りつけ、「祖国発展のためにも、亡くなった戦友たちのためにも、何があってもお前たちは生き抜くのだ」と、熱く説いたのだそうです。

「過去」を学ぶことこそ「未来」の扉を開けること

藤栄氏は復員後、福井にある工場の門番から仕事を始めています。ご家族には戦地でのことは一切、語らなかったそうです。ただ、80歳を過ぎて痴呆の症状が出はじめた頃から、近所の神社仏閣を自転車で回っては、泣きながら小石や鳥の死骸、使用済みのオムツなどをカゴいっぱいに拾い集めて帰ってくるようになりました。「父にとって、あの時間は戦地に残してきた部下達の遺骨収集のときだったのでは」とご家族が話してくださいました。

こうして取材を重ね、6年半の歳月をかけて形になったのが、昨年夏に刊行した『戦地で生きる支えとなった115通の恋文』(扶桑社)です。最初は圧倒的な情熱を秘めた恋文に心揺さぶられ、動きだしたのですが、取材を重ねるうちに私の関心事は次第に妻から夫へ。「ミンタルの虎」と呼ばれた男の一生に変わっていきました。そして戦場の夫に「恋文」を送り続けた妻とそれを大切に保存しながら激戦を戦い抜いた夫、二人を追い続けることは、まさに「戦争とは何か」を考え続ける日々でした。戦争という過去を知らずして『今』を考えることはできない、そして『未来』の扉を開くことはできない、ということを学びました。