志村 一隆

人口は2倍、発行部数はそのまま

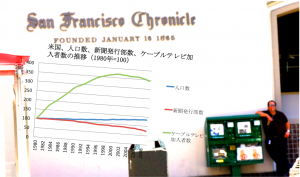

米国の新聞発行部数がピークだったのは、ちょうど地上波テレビの黄金期と同じ1970年代と80年代の20年間である。

その後、20年毎に出現する新たなテクノロジー、つまり1980年代から成長したケーブルテレビ、そして2000年代のインターネットと、その上に成立するニュースメディアとの競合で新聞の発行部数は減少し続けている。

そして、とうとう2011年には、70年前の1940年とほぼ同じ部数に戻ってしまった。ちなみに、この間人口は倍増している。

人口が倍増すれば、それだけニュースも増えるハズである。

それが、部数が伸びていないということは、コンテンツが悪いのか?あるいはビジネスの仕方が悪いのか?どちらかであろう。

ローカルが支える米国の新聞社

米国の大手新聞社は、テレビ局など他のビジネスも傘下におく複合企業体であり、新聞部門の赤字を他の事業部門が支える構造になっている。

たとえば、ワシントン・ポスト社は、ワシントン・ポストという新聞の名前を社名に冠しているが、肝心の新聞部門は2008年以降5年間、一度も利益を出していない。

その最大の要因は、広告収入の激減である。米国の新聞は、地元に根差したローカル紙であり、ワシントン・ポストでさえ読者の90%は地元ワシントンD.C.エリアの住人だ。

当然、広告も地元のものが多くなる。しかし、新聞のローカル広告市場は、2000年以来、10年で市場規模が1/4に減った。グーグルなどのインターネットに代替されたのだ。

そこで、新聞を発行し続けるために、教育事業、ケーブルテレビなど多様なビジネスを含む企業体となる。

それでも支える側のビジネスが上手くいかなくなると新聞発行が危うくなる。ワシントン・ポスト社の場合だと、教育事業の売上が3年で約20%も落ち、その結果、全社のキャッシュ・インフローが半減した。

ワシントン・ポスト紙のオーナーが2013年9月にアマゾンのジェフ・ベゾスCEOに代わった背景には、新聞を支えるこうしたビジネスの不調がある。

2013年は、このワシントン・ポスト紙の買収以外にも、ウォール・ストリート・ジャーナルを傘下に持つニューズ・コーポレーションが、新聞部門と映画・テレビ部門を別会社にしたり、USA TODAYを発行するガネット社が、ローカル・テレビ局を傘下に持つBELO社を15億ドルで買収した。

新聞部門を分離したり、ローカルという切り口でテレビ局と新聞を経営統合するといったメディアの再編は、インターネットの出現で変わってしまったビジネス環境に対応しようとするシビアなビジネス的判断である。

米国ヤフーCEOが語る「tl;dr」ってなに?

いっぽうデジタルメディアの課題は、パソコンからスマホへの適応である。

先日ラスベガスで米国Yahoo!のマリッサ・メイヤーCEOがこんなことを言っていた。

「tl;dr」

「Too long, didn’t read」の略だそうだ。読者は長い文章は読まないという意味。

とくに、スマホでは長い文章は読まれない。そこで、スマホ用に文章は短く、地図、株価、写真、動画が共存するニュースフォーマットを紹介していた。

同じ講演に登場したYahoo! ニュースのアンカーに就任した著名なテレビ・キャスターのケイティ・クーリック氏もこんなことを言った。

「ニュースは、メディアが『これは知るべきである』と決めつけるのではなく、ユーザーが自分の知りたいことを選ぶものに変わっている」

(参考:クーリック氏の講演。筆者撮影。YouTubeへ)

メイヤーCEOやクーリック氏の言葉からは、読者目線のニュースの在り方や、何が正しいのかの選択を賢明な読者に委ねる姿勢が伺える。

賢明な読者と硬派ジャーナリズム

読者は賢明であり、選択したがっているというYahoo!の幹部が語るこうした思想と違う人もいる。

情報が不足している読者は正しい判断が出来ない。受身な読者はたくさんの選択肢に戸惑わないか?といった疑問である。

ニュースは読者を啓蒙するためにあるのか?メディアは多様な読者の意見を提示するプラットフォームになるのか?

スマホの普及やソーシャルメディアの成立で、後者のような新たなメディアのカタチが生まれつつある。

手にスマホカメラを持った無数のスマホ・ジャーナリストたちがソーシャルメディアに共有する身近なニュース。それは、もちろん作り上げたコンテンツではない軽い会話のネタである。つまり、大半のニュースはコミュニケーションに埋没する。しかし、誰しもコンテンツ消費よりもコミュニケーションにかける時間のほうが長いのだから、自然と硬派なジャーナリズムに触れる機会は減っていく。

カタカナ単語で言えば、ニュースはコモディティ化している。だから、ローカルに根差した新聞のビジネスモデルは崩壊し、自身が稼ぐキャッシュだけでは持続的なメディア運営は難しい。

そこで、手間のかかる調査報道、硬派なジャーナリズムはPro Publicaのように財団からの寄付で運営されるNPOが受皿になったり、資産家オーナーに頼ることになる。

いまや読者に迎合せずに言いたいことを言って稼ぐのは難しい。誰かの資金サポートが無ければ無理な時代だ。

これが21世紀ジャーナリズムのビジネス的な帰結であろう。

読者が賢明になれば市民ジャーナリズムも成立するのでは

では、コンテンツ面はどうか。スマホを持った素人が権力と対峙し巨悪の不正を暴けるのか?そんな疑問も出てくるだろう。

私は、そんな硬派ジャーナリズムの立ち位置にも変化が訪れると考えている。

その要因のひとつは、オープン・ガバメントという英国や米国が先行して行政データを公開する動きだ。

議会の議事録、犯罪情報や建築物の許可情報、税金の使い道などのデータを公開し、行政の透明性を増すという考えである。

誰もがこうしたデータにアクセスできれば、自然と「俺の税金をもっとこういう風に使ってくれ」と考える人や、そのデータを使って便利なアプリを公開する人が出てくる。

たとえば、地元のバスの時刻表や路線図なんて情報はなかなかネットで検索しても出て来ない。電車の乗り継ぎ時間と合わせたアプリなんてのがあればとても便利である。

そうしたアイデアは、行政=利権と考えてる人からは置き去りにされてる仕事だろうが、実生活では必要なサービスだ。

オープン・ガバメントが進めば、あまりお金が絡まなかったので後回しになっていたこうしたアイデアを自ら工夫して実現する事例が増える。そして、行政と普通に関わる経験を持つ人が増えていく。

オープン・ガバメント関連の団体であるCODE for Americaのジェニファー・パルカという人がこういうことを言っている。

「政治よりも行政を変えていったほうが、我々の生活は豊かになる」

いままで、ジャーナリズムは政治や行政と一般人の間に存在し、一般人の代弁者として不正を糾してきた。

それが、自ら税金の行方に関心を持ち、コミュニティに参加する人が増え、そんな人たちがなにか不正を見つけたら、まずソーシャルメディアを使って自ら声をあげるだろう。

つまり、かなりの情報を持ち影響力のある市民ジャーナリズムが成立するのではないか。

職業としてのジャーナリズムを考えるうえで、メディアを中抜きするコミュニケーションや行政と一般人のつながりなど、今後増えていくこうした動きは重要なポイントである。

考えてみれば、我々が支えるべきは、メディア企業ではなく自分たちの暮らしや社会、つまり民主主義そのものである。

だから、メディアやジャーナリズムを考えるうえで、もう一つ大きな視点をもつことが必要ではないか。テクノロジーはいかに民主主義を支えられるのか?そのときのメディアの姿は?

我々が考えるべきは、そんなところにあるのだろう。