S.Ichimaru

(東京大学名誉教授・科学者)

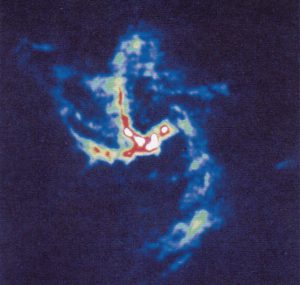

図A(M87銀河にあるブラックホール)

図Aはブラックホールの映像です。米天文学会速報誌[Astrophysical Journal Letters] 4月10日号で撮影成功の論文が発表され、それのみならず、4大陸にわたる7カ国(日本をふくむ)の記者会見で公表されました。各国のマスコミも大きくとり上げまし

た。

その映像は、チリ、メキシコ、ハワイ、アリゾナ、スペイン、南極に配置された8基の電波望遠鏡をあたかも地球サイズのパラボラアンテナのように連携・運用し、波長1.3 mm (ミリ波) の電波を受信・観測して得られました。それは、ドーナツ状のプラズマ(電離気体)が超高速で回転しながら、約50億度の超高温で電波を放射している画像と見られ、電波の強度は像の色合いで示されています。

この印象的なドーナツ、実はブラックホールそのものではないのです。むしろ、ドーナツの光らない黒い穴の部分こそがブラックホールを表わすと見られています。

映像が発表された直後の4月15日、畏友M氏からメールをいただきました。

「4月10日のAstrophysical Journal Letters で、初めてBlack Holeの画像が撮れたという論文を興味本位に見ていたら、そのInstoductionに一丸さんのお名前があり、引用文献Listにその詳細がありました」という書き出しでしでした。

また理化学研究所のH氏からも4月19日に「M87のブラックホール撮影に関連して、一丸さんの論文が真っ先に引用されていますね。BHはますますexcitingな時代になりましたね」とのメールをいただきました。「BH」はブラックホールのこと、「M87」は、おとめ座にある銀河団のことで、超大質量のブラックホールがあることで知られていました。

地球が半径1㎝以下になれば

1915年に発表されたアインシュタインの一般相対性理論によりますと、ブラックホールは極めてコンパクトな天体です。周りに《事象の地平 (EH:Event Horizon)》と呼ばれる球面をもちます。周りの引力が強すぎ、光が内向きにしか伝搬できないEHの内側では、過大な重力場の作用で、光といえども逃げ出せず、それが〔ブラックホール〕命名の由来となりました。

EHのサイズは天体の質量に比例します。地球の質量は太陽の約33万分の1、太陽の質量に対応するEHの半径は3km です。

ところが、太陽自身の実半径は70万㎞もあります。もしこの太陽の質量を半径3km以下の球体に圧し込めることができれば、太陽も

ブラックホールとなるでしょう。もちろん太陽はブラックホールではありません。同じように地球をブラックホールにするには半径1cm以下の球体に圧縮しなければならぬということになります。

観測されたドーナツの黒い穴がEHにあたるとすると、そのサイズはブラックホールの質量に相当します。より正確にいいますと、EH近くではブラックホールが光を強く引きつけ、屈折に似た現象が起こるので、黒い穴のサイズはEHの数倍に及ぶと見ることができます。

M87銀河は地球から5千5百万光年先にあることが知られていますので、ドーナツ映像を詳しく調べることにより、ブラックホールの質量は太陽の65億倍程度と推し量ることができます。ちなみに、1光年は光が1年の間に到達する距離で約十兆キロメートルです。わが太陽系が属する天の川銀河のサイズは十万光年ほどです。

白鳥座に強力なX線天体

1971年にX線探査衛星が白鳥座に強力で激しく変動するX線天体を発見しました。さまざまな観測データから、初めてのブラックホールと認定され、白鳥座(Cygnus)の星座名を冠して「Cyg X-1」と名付けられました。

1977年、わたしはX線天体で観測されたX線のスペクトル分布が二相間で転移を示す現象を、理論面から明らかにする論文を米天文学会誌 [Astrophysical Journal, 214, 840 (1977)] に発表しました。

「スペクトル」は光や電磁波を波長順に分解したもの、あるいは波長順の分布です。論文では、ブラックホールは二面相であることを説明し、Cyg X-1ブラックホール説の実証に結びつけました。冒頭で述べた、図Aの論文に私の論文が引用されたのは、この関わりによるものです。

白鳥座のブラックホールの質量は太陽のわずか十倍程度です。天の川銀河内にあり、地球からの距離は数千光年程度です。

多くの銀河が宿すブラックホール

これに対して、今回撮影に成功したM87は地球から5千5百万光年先にある銀河で、図Aに見るように、その核部に太陽の65億倍もの質量をもつブラックホールを宿しています。そのような天体系は《活動銀河核 (AGN:Active Galactic Nuclei)》とも呼ばれ、宇宙に分布する多くの銀河はこの種のブラックホールを宿すと見られています。

天の川銀河の中心は射手座の方角にあり、そこにも太陽の数百万倍ほどの質量をもつブラックホールを宿します。しかしその周辺には、プラズマが雲のように渦巻いているので、ブラックホールそのものを直接観測するのは容易ではありません。

図Bは、米ニューメキシコ州ソコロにあるVery Large Array (VLA)電波望遠鏡が観測した、射手座ブラックホール周辺のプラズマ像です [E. S. Reich, Nature 497, 296 (2013)]。

観測チームは、M87の図Aのみならず、射手座ブラックホールの観測データをも採取しました。しかし、射手座のシステムは、地球からの距離、ブラックホールの質量ともに、M87の数千分の1、プラズマの雲に覆われ、まだ解像に成功したとは伝えられていません。

ともあれ、冒頭にH氏がコメントしたように、ブラックホールにはますます目が離せない時代になりました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

マーティン・リースの「人類の未来は」

一丸節夫

(東京大学名誉教授・科学者)

イギリスの宇宙天体物理学者で元王立協会会長のマーティン・リース (Martin Rees) ケンブリッジ大学教授が、プリンストン大学出版局から2018年に新著 “ON THE FUTURE: PROSPECTS FOR HUMANITY (人類の未来は)” を刊行しました。彼は世界有数の科学者文化人で、英王室から爵位を授与されました。わたしは20数年前に、アメリカ コロラド州のアスペン物理学センターで、彼と会ったことがあります。

その本の〔まえがき〕は次のように始まります。

「これは未来についての本です」一科学者、一市民、そして憂える人類の一員、この3つのモードで未来を観照します。この本を貫くテーマは『人口増大する人類社会の繁栄には科学技術の賢明な活用が不可欠』です。

この本の主題は、科学技術が私たちの未来とどう関わるかです。さらにもう一つの主題は地球温暖化で、これも人類にとって喫緊の課題です。この両方の主題について、わたしは多くの点で著者と見解をともにしています。以下この本の内容をかいつまんでご紹介します。

地球のこれまでと今

〔まえがき〕につづく〔序文〕で、 もし“仮想の宇宙人”が居て、地球を観察していたら? と、リース先生は語りはじめます。外から見ると、地球はこの45億年ほどの間、ゆっくりゆっくりと変ってきました。なるほど、大陸の移動がありました。氷雪は降り積り解け去りました。そして、さまざまな生物種が出現し、進化し、そして消滅しました。

地球がゆっくりと変遷する間にもいくつかの際立つ変化が見られました。この数十万年ほどの間に、植物界の様相がそれまでより急速に変りはじめたのです。それは農耕、そして村落化の始まりを意味します。この変化は人口の増大とともに加速しました。

もっと急速な変化も起りました。石炭、石油、天然ガスなど「化石燃料」は1億年以上も前に炭酸同化作用などにより太陽からのエネルギーを貯め込み、地中深く埋蔵された動植物の遺物です。ところがこの50年ほどの間に、これら化石燃料の大量消費で、大気中の二酸化炭素濃度が異常な割合で増えはじめたのです。そしてこれら温室効果ガスの蓄積が引き起こす地球の温暖化が今世紀の大問題となっています。

ほかにも新奇な出来事がありました。この惑星の表面から発射されたロケットが、生物圏から完全に解き放たれたのです。あるものは地球を周回する軌道を描きました。ほかに、月や他の惑星にたどり着いたのもあります。

地球 その未来は

“仮想宇宙人”ならたぶん知っているでしょう。地球はゆっくりと温度上昇が進み、ほぼ60億年の後、太陽が炎上し死に至るころには最終局面を迎えることを。でも、人類が引き起している変化が、途方もない速度で地球を寿命半ばの死滅に導くことまでも、彼らは予知しているでしょうか?

もし、彼らがさらに観測を続けるならば、次の世紀には何を見るでしょうか? ピクピクと痙攣したあとの万死の静寂でしょうか? この惑星上での安定した生態系の生育環境でしょうか? はたまた、地球から放たれたロケットの大群が、どこか別の所で生命のオアシスをひろめているでしょうか?

この本は、いくつかの望みと、いくつかの怖れと、そして将来についての推測を語ります。今世紀を生き延び、この極めて脆弱な世界の未来を長期にわたり持続させるために、ある種の技術の開発は加速させねばなりません。それと同時に、別種の技術は適切に制御せねばなりません。その判定にあたっては、政治、経済、社会、さらには、倫理や宗教にわたる、身のすくむようなチャレンジが必要かも知れません。リース先生は、一科学者(一天文学者)として、そして憂える人類の一人として、個人的な見通しを語ります。

“人間中心時代”

第1章のタイトルは“DEEP IN THE ANTHROPOCENE”です。この ANTHROPOCENE を辞書で検索しますと「人間中心時代」とあります。中世のヨーロッパでは、宇宙の全期が「創世記」から「黙示録」までの数千年でした。今や私たちは、その百万倍にも及ぶ時間の拡がりで、物事を考えています。

が、このように拡張された視点に立っても、今世紀は別物です。というのは、人類という単一の種族が、この惑星の将来を左右する力をはじめて手にしたのです。ですから、私たちはある地質学者のいう「人間中心時代」に入ったといえます。

今やわれら人類は膨大な数に達し、熱帯雨林、凍土、高山、深海、極地など、地上のあらゆる所に足跡を残しています。人類は生物圏全体を変成し、時には破壊します。世界で増大する人口は自然環境を歪ませます。それが臨界値を越えると、危険な気候変動をひき起し、生物種を絶滅させます。そしてその結末は、将来の世代にわたる生物圏の衰弱と人間社会の貧困をもたらします。

でもこれらの危険を処理するのに、科学技術にブレーキをかける必要はありません − それどころか、自然の理解を深め、適切な技術を早急に活用するよう務めねばならないのです。

科学技術の歩み

第2章でリース先生はバイオ、サイバー、ロボット、そしてAI(人工知能)などの科学技術を取り上げ、生命、健康、さらには地球環境までもがそれら進歩の恩恵を受けうると語ります。それら技術の進歩にはなるほど目を見張るものがあるようです。

彼はある意味で“技術楽天家 (techno-optimist)”であると、自分自身を寸描します。でもそれら技術の欠陥を認識するにやぶさかではありません。というのは、今のただでさえ相互依存の強い世界が、それら技術の進歩でその存在基盤がむしろ脆弱になっていると見られるからです。問題と思われるのは、国家の経済や国際関係に見られる亀裂、また人々の就労形態、福祉や医療など社会厚生の分野における貧富間格差の発生と拡大です。

地球温暖化の問題

地球温暖化とそれに関連する諸問題はこの本の中心課題です。それは科学、社会、政治の間で緊張感みなぎる談論風発の課題でもあります。2017年アメリカ合衆国のトランプ政権は ‘global warming (地球温暖化)’ と ‘climate change (気候変動)’を公文書の禁句としました。

でも、議論の余地ない確かな事実も多くあります。たとえば、ハワイ マウナロア観測所で科学者チャールズ・キーリング (Charles Keeling) が1958年以来続けている大気中二酸化炭素濃度の測定データです。そして2005年彼の死後は、息子のラルフ(Ralph) がそのプログラムを継承しています。

大気中の二酸化炭素濃度が地球温暖化とどのように関わるかは、他のさまざまな要因とからみ複雑です。その複雑さはともかく、私の診るところ、次の2点は確かです。

1.今後20〜30年の間、局地的な気候変動で水と食料の問題が悪化し、“過激な事変”が頻発し、人口大移動が必要になります。

2.化石燃料への依存をこれまで通りに続けていると、今世紀末までには破滅的な地球の温暖化が進みます。温暖化は臨界点をこえて、グリーンランドの氷床の融解のように、もはや後戻りのできぬ環境破壊が生じます。

地球の生物圏を飛び出すと

21世紀は人類がはじめて地球外に居住しはじめる特記すべき時点だと、第3章でリース先生は指摘します。そして、地球上のわれら“生物的な知能”と、ロボットらAIの分野で活用されている“電子的な知能”との相克について、次のような想像を巡らせます。

宇宙への先駆的な移住者たちを考えましょう。彼らは極めて厳しい環境に適合せねばなりません。でも彼らに地上の倫理観や行政権は及びません。そこで彼ら冒険家たちは先頭に立って電子知能の育成を計るかも知れません。この新しい“生命”の権化は、もはや惑星の表面や大気を必要としないでしょうから、太陽系外にとび出す事も可能です。ほとんど不死身に近そうなそれら電子実体にとって、宇宙空間の飛行はそれほどの難事ではなさそうだからです。

もし生命なるものが地球にしかなければ、こういった“生命”の離散現象は、宇宙論的な意味を持ちそうです。また、もしそのような知能がすでに宇宙の全域に広がっていれば、われらの“子孫”もそれに合流することになるでしょう。

さらに、そもそも、ロボットが生物的知能を越えうるだろうか? また宇宙のどこかに似た知能がすでに現存するだろうか? などなど、疑問は広がる一途です。

でもこれらの事態は、もし起るとしても、天文学的なタイムスケールの出来事です。一方、1〜2章で論じたように、人類は現今、バイオ、サイバー、さらに環境破局の危機に直面しています。そしてそれが起これば、本章で巡らせた想像は絵空事に終わりそうです。

科学の限界とその未来は

第4章はいくつかの(やや独りよがりかも知れませんが)科学上の(基礎および哲学に関わる)テーマの解説へと論調を変えます。テーマは、物理学における実体とは何か? 実世界の複雑さを認知するのに何か限度は存在するか? さらに、その複雑さを物理量であらわすことができるか? です。

事実、生命体はこの世界で最も複雑な実体です。ですから、それらのテーマを考究すると、自然科学で、何が信用でき、何が虚構として放逐さるべきかを査定し、人類の運命を長期にわたり科学的に予測するのに役に立つと考えられるからです。

‘青い’地球を守るには

最終章はまた現実の問題に還ります。科学はうまく使えば2050年に予期される90〜100億の人口に素晴らしい未来をもたらしそうです。でもどのようにすれば、地獄郷 (dystopia:ユートピアに対し) への転落を避け、恵み多い未来を実現するチャンスが拡がるでしょうか?

私たちの社会の根幹は、科学の進歩とそれにともなう自然への深い理解がもたらすイノベーションです。科学者は社会に沿った行動をせねばなりません。殊に、事が極めて重大であれば、自らの専門性をしっかりと社会に還元せねばならないのです。

結びに私から一つの提案をします:それは、今日の地球規模の課題に対処する国際科学研究機関を堅実な基盤の上に設立し、政治上さらには倫理上の問題にまで対応することです。

今こそ、この世界のみならず、それを遥かに超える地平で、いのちの宿命を達観すべき時です。私たちに大切なのは、グローバルで、理にかなった、永い見通しに立つ考えです。さらにつけ加えるならば、それは21世紀の科学技術に裏打ちされ、しかも科学のみでは解決できぬ価値観に導かれたものでなくてはなりません。

この ‘青い’ 地球は宇宙の中で特別かつユニークな惑星です。そして私たちはこの重大な時期でのこの惑星の乗組員であります。この本にこめられているのはこれらのメッセージです。

マーティン・リースは、まことに意義深く、興趣に満ち、豊富な語彙と適切な修辞に彩られた、この好書をものしたと言えましょう。