S. Sekine

関根禎嘉

東京ニュース通信社

“日本人の多くの人々がせめて自宅の茶の間でテレビをたのしむ生活がしたいと考えているに相違ない。しかし思えば文明も進んだ。自宅に好むがままの芸人や競技士をよんで楽しむことができたのは王侯だけであったが、いまやスイッチをひねるだけで王侯の楽しみができる。天下の王侯も今ではたった二十万円かといいたいが、あいにく拙者もまだ王侯の域に達していないのである。”

「堕落論」「白痴」で知られる作家・坂口安吾はその晩年を群馬県桐生市で過ごした。1954年に読売新聞に連載されたこのエッセイ「桐生通信」は、高度成長期前夜の地方都市の風俗を安吾らしい軽快な文体で描いている。この年は日本でテレビ放送が始まった翌年、そのころの20万円といえば現在の2~300万円ほどの感覚だろうか。当然放送は白黒でテレビ局はNHKと日本テレビだけだったが、テレビ一台あれば「王侯の楽しみができる」という述懐からは、テレビがそれだけの魅力を放つ装置であったことが鮮やかに感じられる。

エッセイは以下のように続く。

“「数年のうちにすべての家庭にテレビを」

と約束してくれるような大政治家が現われてくれないものかと思う。民衆の生活水準を高めることを政治家の最上の責務と感じる人の出現ほど日本に縁のなかったものはない。”

テレビ離れの若者はスマホに

そのような政治家がその後日本に現れたかどうかはさておき、安吾の望みの一面は数年とは言わずとも十年ほどで達せられることになった。そして1964年の東京オリンピックを契機にテレビの普及率は大きく伸び、1968年には白黒で96.6%、カラーでも10.9%に達した(世帯普及率)。

時代は下る。「すべての家庭にテレビ」があるとも言えない時代になってきた。「若者のテレビ離れ」という言葉のとおり、テレビの普及率は2015年には29歳以下の世帯では84.7%になった(内閣府「消費動向調査」)。今年2月に公表されたNHK放送文化研究所の「2015年国民生活時間調査」では、1995年に92%だったテレビを見る人(テレビ行為者)は85%になり、20代男性に限っては62%に減った。

なぜそうなったか。ごく単純に考えてほかの楽しみを見つけたからである。その筆頭はスマートフォンであることは言を俟たない。手のひらの液晶画面にはかつての貴族が一生かかっても王宮に招ききれないほどの芸人や競技士を呼び寄せることができるようになった。

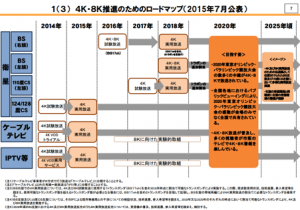

例えば現代の競技士は2年に一度、ひとつの都市に集まる。オリンピックである。今年はリオデジャネイロに、再来年は平昌に、2020年には東京に傑出したアスリートたちが集結し競い合う。それをテレビで見るのが庶民の楽しみとされる。少なくとも、総務省の「2015年国民生活時間調査」はこれを前提として作られている。このロードマップは4K・8K開発の議論の中心になっており、いつの間にか電器店のテレビ売り場の主役が4K対応テレビになっている背景でもある。

4K・8Kのロードマップから消えた地上波

4Kとは現状のHD(2K)の縦横4倍の解像度をもつことを指している。8Kの解像度はそのさらに4倍。それだけきめ細かい映像が4Kテレビによって楽しめることになるが、まだ放送が本格的に始まっているわけではない。この状況は当時放送のほとんどが4:3の画面比率だったのに16:9のテレビが普及した、90年代末のワイドテレビブームに少し似ている。ともあれその後の地上デジタル化からつながる「放送高度化」の流れとして、国は4K・8Kを進めようとしている。高画質化自体は歓迎したい。しかし話はそれほど単純ではない。

2014年9月に公表されたロードマップでは、2020年の〈目指す姿〉としていわく、

- 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の数多くの中継が4K・8Kで放送されている。

- 全国各地におけるパブリックビューイングにより、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の感動が会場のみでなく全国で共有されている。

- 4K・8K放送が普及し、多くの視聴者が市販のテレビで4K・8K番組を楽しんでいる。

とある。これらは衛星放送・ケーブルテレビ・IPTVで実現されることになっている。テレビ放送の主役に60年以上君臨しつづける地上波は、「2K」として継続されることが図の下方に示されている。技術的問題によって地上波で4K・8Kを放送するめどは立っていない。

この図は翌2015年7月になるとわずかにアップデートされて、以下の現在の形になった。

2020年の先に新たに2025年の目標が加わった。地上波については省略され、その分衛星放送の記述が細かくなっている。2020年の〈目指す姿〉には変化がない。いずれにしても4K・8Kには地上波は含まれず、「普及」や 「多くの視聴者」が具体的にどれくらいの規模を指すのか、詳らかではない。

2020年のオリンピック開催地が東京に決まって以降、放送業界はこれを一大目標に設定して、にわかに盛り上がり始めたように思う。東京招致決定は2013年9月。テレビ・新聞・雑誌といったマスメディアが「オールドメディア」「既存メディア」などと呼ばれ、東日本大震災をひとつのきっかけに存在感を増してきたソーシャルメディアやネットメディアと対比されながら今後のあり方を探りだしてきたころだ。こうしたタイミングで、業界は7年後の未来図を描くようになった。招致決定から約3年経ったが、テレビの未来の輪郭ははっきりしてきたのだろうか。むしろ、メディア全体の変化のスピードが速まるにつれ、その未来は予想しづらくなってきているのではないか。

日本の放送はオリンピックごとに新たな発展をしてきた。愛宕山のNHK放送博物館に行くとその歴史がよくわかる。それは高画質化の歴史でもある。だからテレビが東京五輪に向け4K・8Kを目指すのは正常な進化だ。何も「HD(2K)で十分だからこれ以上画質が上がらなくてよい」などと思っているわけではない。高画質化により、映像はより人間の視覚に近づく。だが次の東京オリンピックがこれまでと異なるのは、放送が個人・家庭に映像を届けるための支配的な手段ではなくなっているだろうということだ。ロードマップに示された「放送」という方法だけで競技を見るわけではないはずだ。4K・8Kという高画質化という要素だけでは、未来を予測するのに十分でない。

放送の優位性も消え、通信に飲み込まれる?

今年3月にスペイン・バルセロナで開かれたモバイル機器の国際見本市・Mobile World Congress(MWC)では無線ながら20Gbps(1秒あたり20ギガバイト)超の速度を出せる、“5G(第5世代移動通信方式)”がキーワードだったという。現行の携帯電話に使われている4G(第4世代)の理論値は150Mbps(1秒あたり150メガバイト)なので、約130倍の速さだ。この新たな通信方式は、2019年に電波の割り当てが決まり、2020年には実用化が見込まれるとされる。実用化されれば通信容量についての常識が変わる。スマホユーザーを悩ます「月に7ギガバイト」という容量制限は過去のものになるし、高画質のためデータ量が多く、現在は通信で流すには固定回線が必要な4Kの映像をモバイルネットワークで流すことも可能になる。

そうなると、多数の同時受信ができ、混み合うことがない、という通信に対する放送の優位性も絶対的なものではなくなっているかもしれない。通信に飲み込まれる形で、放送と通信が融合する可能性すらある。東京オリンピックはこのような環境に取り巻かれて実施される。

テレビ局が自らのテレビ番組をネットに配信するとなると、極めて効率のいい現在の地上波放送のビジネスモデルとは別のモデルを考えなければならない。視聴者個人を精緻にターゲティングして広告単価を上げるか、コンテンツに対して直接課金を導くか。地理的制約を超えるネットと、免許によってエリアの定まっている放送とのコンフリクトはどう解決するのか。はっきりとした答えはまだないだろうが、視聴者、いやユーザーとしては明快である。より便利に、より安価に、よりおもしろい・役に立つコンテンツを観られる方法を選ぶだけである。

2020年、前述のとおりに放送と通信が融合していれば、ユーザーは100m男子決勝の生中継を、そのとき手元にあるもっとも馴染み深い機器で見ることになる。そして、その映像が、どのような経路で目の前まで届いてくるかを意識しなくなっているだろう。つまり「4Kのオリンピック中継」という「何を」だけでなく、「何で(機器)」「どのように(経路)」まで予測しなければ、2020年のテレビをめぐるメディア環境をリアルに想像するのは難しい。

放送の枠から飛び出せ!

このような時代を前に、テレビの役割は終わりつつあるなどと言いたいのでは決してない。むしろ、これまで放送が保持してきたさまざまなメリットを失うことのないように、テレビにはより強くなってほしいと望んでいる。折しも熊本地震の災害報道は、そのメリットについてあらためて考えさせられた。さまざまな課題はあるが、放送の報道によって被災地の状況が伝わることよって支援の輪が広がっていった。またNHKほか民放局もテレビ放送のネットへの同時配信を行った。平時の方法では映像を見ることが困難になる災害という状況下で、複数の伝送路での視聴を可能にすることは放送の公共性の上で極めて重要だった。技術と人員を動員できる規模があることが、そうした公共性を担保する。もしこのまま放送を見る人が減っていき、従来のビジネスモデルから生み出される収益が下がれば、規模を維持していくことが難しくなる。

一方で、ソーシャルメディア上ではテレビのニュース画面(たとえば開放された無料Wi-Fiの情報)を写真に撮った画像が多く拡散されていた。この行為は(著作権上の問題はあるにせよ)多くの人に届けたいという善意から生まれている。そうであるがゆえによけいに、テレビはまだネットの外にあるメディアなのだと感じさせられた。もしテレビがネットの中にあるメディアであれば、画面の写真を添付したツイートはその写真の代わりに、あるいは写真とともに、番組へのリンクのURLが張られていたのではないか。単にスクリーンショットが添えられるだけでもあっても、そのテレビ画面の情報ソースがネット上にあればたどり着ける。

放送がもっと通信に、ネットに、モバイルに出ていって、多様な方法でのアクセスが容易になることは、今後も放送がその公共性を維持するために不可欠だろう。繰り返すが、現代のわたしたちにとって、ネットにつながるスマートフォンが身近なデバイスになった。これは王侯貴族同様の娯楽を享受する機器というだけでなく、個人が情報を収集・発信して社会と接続するインターフェースでもある。テレビ放送の強さの一つが多くの人に届くことだとすれば、その強さを持ち続けるためには放送の中に留まってはいられないという逆説的状況になっていると言えないだろうか。

これからのテレビは、放送という枠をさらに飛び出ることによってよりテレビであり続ける。正直なところ、4年後にわたしたちの手元にあるデバイスの姿かたちを予想することも簡単ではない。ひょっとしたらスマホが手から離れるかもしれない。急速なメディア総体の変化の速度に同調していき、デバイスがどう変わってもそこに届き続ける―4K・8Kの高画質化だけでなく、いわばこのような遍在化が、2020年のテレビの旅への大事な案内図になるに違いない。