毎年八月は「三大イベント」の熱気が日本中を覆います。お盆と高校野球と、そして戦争への「反省」です。今年はそこに日韓のヘイト合戦が加わり、さらに煽り運転の宮崎文夫容疑者までが乱入してきました。まさに日本中が熱中症でした。

忖度しない質問ぶつける

主戦場

「面倒な映画」は作らない日本

この映画は観客に新鮮な印象を与えます。同時に、なぜ日本ではこのような映画を作ることができないのか、あるいは作らないのか、という疑問が浮かび上がってきます。「主戦場」は藤岡氏やケント・ギルバート氏らから上映中止の訴訟を起こされています。そんな「ややこしい映画」の製作に関わろうとする人はいない、というのが日本の現状でしょうか。実際、4月の公開時から上映館は極めて限られています。今、ネットで首都圏の上映館を探しても東京都内では渋谷と吉祥寺、近辺では横浜、那珂(茨城)の二つの映画館しか見当たりません。

東京新聞の望月衣朔子記者の「新聞記者」を題材にした同名の映画についても似たようなことを感じました。朝日ニュースレター(7月29日)は川村光庸プロデュサーの話を紹介しています。

「(政権に批判的な映画に関わると)『干される』と二つのプロダクションに断られた」「政治の話題を嫌うテレビはなかなか紹介してくれない」

政治と向き合う米映画

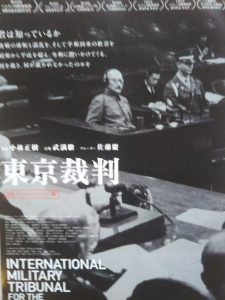

東京裁判

さらに驚くことはキャスト陣です。「大統領の陰謀」はロバート・レッドフォードとダスティン・ホフマン。「ペンタゴン・ペーパーズ」はメリル・ストリープ、とトム・ハンクス。そして「ニュースの真相」はケイト・ブランシェットとロバート・レッドフォードです。いずれも超一流と言っていい俳優が顔を並べています。

「東京裁判」は1983年に公開されました。「人間の条件」の三部作、「上意討ち」、「切腹」などの作品を残した小林正樹監督が5年を懸けた歴史の証言ですが、長い間、再上映されることはありませんでした。上映時間4時間37分。このような映画を作るエネルギーが、日本の映画界から失われてしまいました。

「表現の不自由展・その後」そのものが作品

時を同じくして「あいちトリエンナーレ」の企画「表現の不自由展・その後」の中止騒ぎが起きました。展覧会の趣旨は「表現の自由の現在的状況を問う」というものだそうですが、中止になった展覧会自体が、言論状況を示す「作品」になってしまいました。

さまざまな議論が行われていますが、「中止」と決めた瞬間に全てが終わってしまった、と言っていいでしょう。「表現の自由」は完敗したのです。止めさせようという人たちからすれば大成功です。脅せば止める、という悪しき先例を作った、という批判はその通りです。さらに悪いことは、中止する側も「格好の口実」を得てしまったことです。「関係者の安全を守るため」は誰もが批判しにくい理由です。安全のために残念だけれども中止する、あるいは残念だけれど最初から止めておこう。そんな調子で今後、脅し、脅され、さあ止めよう、という循環が増えるかもしれません。それは間違いなく「煽り運転側」の勝利なのです。

羽のように軽い「表現の自由」

芸術祭の実行委員会会長を務める大村秀章・愛知県知事は、河村名古屋市長が「表現の自由は憲法21条に書いてあるが、なにをやってもいいという自由ではなく、一定の制約がある。これは日本人の心を踏みにじるようなものだ」と述べたことに対して、「検閲ととられても仕方ない。憲法違反の疑いが濃厚と思う」と批判しました。

では実行委員会会長である大村さん、憲法違反というなら、あなたと津田大介芸術監督は展覧会を続けることに全力を傾けるべきだったのではないでしょうか。菅義偉官房長官が「事実関係を確認、精査して適切に対応したい」という記者会見をしました。この発言も情けないと思いましたが、逆にもし「適切に対応」されてしまったら、表現に関わる人間の面目は丸つぶれになるでしょう。

煽られた「表現の自由」「言論の自由」は鳥の羽のように軽いことを証明しただけの騒ぎでした。