M. Saito

カリスマ指導者だった、フィデル・カストロ氏が世を去って約2か月。世界でも数少なくなった社会主義国、キューバはこれからどうなるのか。キューバの「転機」や「混迷」を伝えるメディアも多かったが、現地では多くの人は冷静にこのニュースを受け止めていた。フィデル氏が人びとの心に残した「遺産」とは?

フィデル氏の訃報をキューバで耳にしたという日本人女性Mさんに話を聞いた。

そのとき、首都ハバナのライブ会場にいた。大音量がとどろく、サルサバンドのステージ。演奏にあわせて、おしくらまんじゅうのようになってサルサを踊っていた。煌々とステージにともっていたライトが突然消えた。音楽がとまる。ざわつく観客。15分ぐらい経ち、マイクを通じ、何やらスペイン語が聞こえてきた。フィデル・カストロ前国家評議会議長の死去を伝えるアナウンスだった。

フィデル死去アナウンス直前のハバナのライブ会場(Mさん提供)

「あ然とする人。うつむいたままの人。友人に寄り添い、元気を出すように励ます人。明日からどうなるのかと心配をする人。とくに変化を見せない人…さまざまな反応でした」

翌日のハバナは、ほとんどふだんと変わらなかった。観光客も現地の人も、大勢が外に出て、何ごともなかったような表情だった。Mさんもレストランでランチをし、スーパーでお酒を買い、お土産を探して過ごした。

「ひとつだけ、いつもと違ったのは音楽がどこからも聞こえてこなかったこと。キューバではいつも街に陽気な音楽が鳴り響いているので、とても異様に感じました」

転機でもなく混迷でもなく

首都ハバナの街並み

キューバを代表するカリスマ政治家が世を去ったというのに、家で悲しみにくれるでもなく、ふつうに「外出している」人びとの姿を意外ととらえた海外メディアの報道もあった。「支柱なきキューバ転機」(日本経済新聞、11月27日付)、「キューバ混迷懸念」(讀賣新聞、同日付)といった見出しが各紙に踊っていたのとは裏腹に、キューバの人たちは「遠くない将来に起こるかもしれないと、覚悟はできていたのではないか」と思えるほど、冷静だったとMさんは言う。

私も何度かキューバを訪れているが、2008年に現地の人と話したことが印象に残っている。フィデル氏が体調不良を理由にトップの座を退いた年だ。

「国は問題だらけだけどフィデルは憎めない。野球場にいるお父さんみたいな存在。弱っていくのを見るのはつらい」(20代の教師)。「フィデルが入院している病院は僕たちもわからない。本当に生きているかな。大丈夫かな」(大学生)。

「フィデル」と一般市民との距離の近さに驚きつつ、「経済が悪化したのは誰のせい?」とも尋ねてみた。「フィデルのせい」、あるいは「(経済制裁している)米国のせい」という答えを予想していたのだが…。

「フィデルだって知らないこともある。彼がすべての責任ではない」(30代ミュージシャン)。「米国とは政治、外交上ややこしい。けれど経済はキューバの問題。産業が育たず、給料があがらなくて、みんなのやる気が出ないのがまずい」(30代ウェイター)。

ビジネス感覚の後継路線

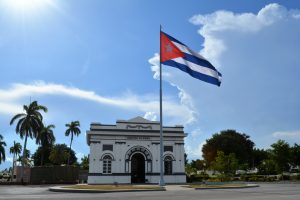

フィデル氏が眠る墓地

フィデル氏退任の後を引き継いだ、弟のラウル・カストロ国家評議会議長は、経済の改革路線を着々と進めている。キューバの事情に詳しいボデギータの清野史郎さんは、「革命の理念に基づいて社会正義をめざし、理想主義だったフィデル氏より、ラウル氏はビジネス感覚もあり、近年の自営業認可など経済改革も国民に評価されている」と指摘する。

キューバの混迷も、転機も、そもそも今に始まったことではない。経済困窮が本格化したのは、貿易など優遇関係にあったソビエト社会主義共和国連邦が1991年に崩壊してからだ。生活実感としての苦しさから、キューバの人たちは「変わらなきゃ」という思いを長らく抱き続けてきた。

それでもキューバの人びとは胸をはって歩き、逆境を笑いとばして陽気にふるまい、観光客に人なつっこく話しかける。そんな姿は、いつも自信や誇りに満ちているようだ。

革命の地サンチアゴ・デ・クーバの街並み

その人びとの心にある「誇り」こそ、フィデル氏が遺したものではないか。1959年のキューバ革命で成し遂げたのは、米国のかいらい政権を倒し、富を人びとに分け与え、「誇り」を取り戻すことだった。1961年のピッグス湾事件、62年のキューバ危機と、超大国の米国との間に生まれたあつれきも、フィデル氏が演説で熱弁をふるい、キューバ人の「誇り」や連帯感を奮い立たせて、乗り越えた。

革命家であり、反骨精神のシンボルだったフィデル氏がめざした、理想の社会システムはうまくいったり、いかなかったりしているけれど、「自分でできることは自分たちでやる」という「誇り高い」姿勢は頑固に貫きとおした。国がつらくても、外資の進出を制限し、グローバリゼーションからキューバを「守った」。

トランプ強硬路線が迫る?転機

子どもたちの誕生日祝い

無料の医療や教育、配給制度や、搾取を生み出さない「オール公務員制度」といった理想主義的な社会システムには、光も影もある。ただ、キューバには「子どもたちの誕生日に無料でケーキを支給する」といったヒューマン・タッチな政策が人びとの暮らしに入り込んでいる。大きなケーキを囲んで、大勢集まってお祝いをしてくれた子どものころの誕生日の思い出を、国民みんなが共有することができたら。そんな「誇り」もあるかもしれない。

「永すぎた春」 ならぬ、「永すぎたリーダー」だったフィデル氏。約半世紀にわたり、トップに居続けた。そしてその間、権力のある自身が「個人崇拝の対象」にならないよう気を付けてもいた。生前は自分の銅像を作ることを法律で禁止し、遺言で没後の火葬も命じていた。同じ社会主義国家でも、北朝鮮の金日成氏と息子の金正日氏や、ソビエトの建国者ウラジミール・レーニン氏の遺体が生前のまま、防腐処理されているのとは対照的である。

今年9月長距離バスターミナルに飾ってあったフィデル90歳を祝う写真

いま、キューバの転機はドナルド・トランプ米大統領の登場だ。フィデル氏の死後、ツイッターで「60年近く自国民に圧制をしいてきた残忍な独裁者が死去した」とつぶやいたが、これはトランプ大統領だけではなく、多くの米国人が抱いている共通認識でもある。もし実際、バラク・オバマ米大統領のようにキューバの地を踏んでいたら、キューバ人の「誇り」に満ちた様子を垣間見て、「あれ?なんだか楽しそうな人たちだな」と、異なる印象を持ったに違いない。

昨年、オバマ米大統領が国交正常化を実現し、経済制裁の緩和に向けて動き出した道筋に、「待った」をかける可能性があるトランプ米大統領。「俺の言うことを聞くなら、制裁緩和を考えてもいい」と、かねてから強硬路線をちらつかせるトランプ米大統領に、キューバは「誇り」を持ってどう向き合っていくのだろうか。